LES EVENEMENTS DE

1851 A NEFFIES

Vendredi 26 octobre une

bonne cinquantaine de personnes avaient répondu à l’invitation de l’Amicale

Laïque de Neffiès qui proposait, dans la salle de l’Ancien Couvent,

une conférence de Mme Andrée Piacère sur les événements qui se sont

produits en 1851 dans cette commune.

Avec beaucoup de pédagogie

et une voix très agréable, la conférencière a su replacer la relation

de l’Histoire locale dans le contexte général de l’époque. Elle a

fait remonter la chronologie de la conjoncture aux élections des 23 et 24

avril 1848 dont les résultats déçoivent les Républicains les plus

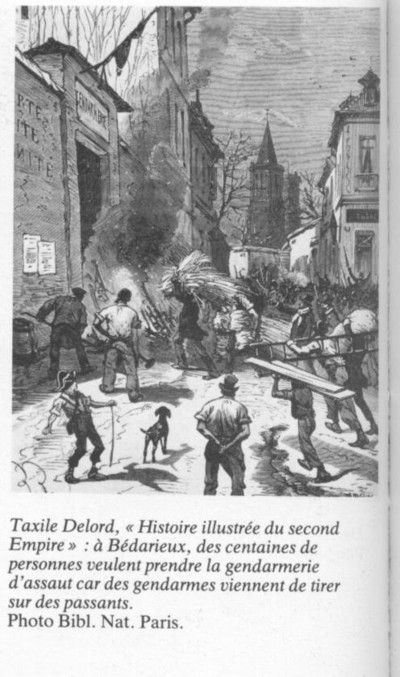

ardents. Les journées insurrectionnelles de juin, qui sont un

soulèvement de la misère, se soldent par une répression sanglante.

Celle-ci a été confiée au Général Cavaignac, pourtant Républicain de

bonne souche. Des milliers de morts, des exécutions sommaires, des

milliers d’arrestations, de condamnations, dont 4 348 déportations en

Algérie (déjà !), suppression des Ateliers Nationaux, restrictions

de la liberté de la presse… voilà pour un premier bilan ! La

suite est dans le même registre avec l’adoption en 1850 de la Loi

Falloux, favorable à l’enseignement catholique cependant que de graves

entorses sont faites au principe du suffrage universel.

Quelle est la situation à

Neffiès ? La commune compte à cette date un millier d’habitants.

Pour les deux tiers ce sont des paysans, petits ou moyens propriétaires

et ouvriers agricoles. Adossé aux contreforts du Mont Vissou, le

territoire voit la culture de la vigne déjà développée en même temps

que l’on élève des troupeaux de moutons et de chèvres. Particularité

aussi le dernier tiers des actifs travaille à la mine de charbon,

probablement du lignite.

Quels sont alors les

problèmes à Neffiès ? Mme Piacère en recense trois : 1- les

plaintes contre le défrichement de parcelles jusqu’alors utilisées

pour la pâture ; 2- l’obligation pour ceux qui n’en sont pas

dispensés, de payer en espèces, et non plus en nature, le service de l’instituteur ;

3- la question de la qualité de l’eau de la fontaine publique, celle-ci

ayant provoqué des épidémies.

Qui est le Maire le 2

décembre 1851 ? Un certain Enjalbert, un notable, nommé par le Préfet,

sur proposition du Sous-Préfet.

Comment la nouvelle du Coup

d’Etat a-t-elle été connue ? Elle est arrivée à Montpellier le

3 décembre grâce au télégraphe optique. Aussitôt informés les chefs

Républicains montpelliérains se réunissent et… se font arrêter.

Le 4 décembre c’est la

Sainte Barbe, la fête des mineurs. A Neffiès elle débute comme toujours

par une messe. Habituellement prévue pour durer quatre jours, cette

année-là elle n’en dura que deux. Dans le contexte politique du moment

elle devient inquiétante. Il y a grand bruit et grand tapage, on chante

des chansons et on bat le tambour cependant que le rouge est de mise. Le

Maire fera état de « plusieurs individus coiffés de bonnets

phrygiens et portant des ceintures rouges ».

La tension va monter le

lendemain. Déjà dans la nuit du 4 au 5, Jacques Pagès, cafetier, avait

battu la générale avec le tambour emprunté à la Mairie. Au matin du 5,

à 8 H, un groupe d’insurgés, avec à leur tête Jean Bouis, vient, au

prétexte que la Chambre est dissoute, demander la démission du Maire. C’est

Emmanuel Bousquet qui est désigné pour le remplacer.

Qui est Jean Bouis ?

Un fils de bonne famille qui fait ses études de droit à Paris. Né en

1827 il a donc 24 ans en 1851 et n’est donc pas en âge de prétendre à

être le premier magistrat de Neffiès. A Paris il a rencontré

Ledru-Rollin et semble acquis aux idées socialistes. Ce sera le meneur

pendant cette période trouble. Il prendra la fuite et on ne saura pas ce

qu’il est devenu jusqu’au 29 décembre 1852 où il est gracié.

Qui est cet Emmanuel

Bousquet qui remplace, très provisoirement, Enjalbert à la tête de l’administration

municipale ? Il a 32 ans, il est célibataire, fils de cultivateur et

menuisier (devenu agriculteur ?). Il n’est pas affilié à la société

philanthropique laquelle a une fonction de mutuelle et… d’éducation

populaire dirions nous aujourd’hui. Par contre il est abonné aux

journaux et, au café, il en fait sans doute la lecture à ses

compatriotes illettrés ou impécunieux.

Mais le 5 décembre le

général Rostolan proclame l’Hérault en état de siège. L’information

doit arriver à Neffiès dans la soirée. Aussi la prudence l’emporte

et, si la fête continue encore, le 6 décembre Enjalbert retrouve ses

prérogatives.

Alors que Neffiès semble

avoir retrouvé son calme, un drame se produit le 16 décembre au matin.

Bernard Granier, mineur, âgé de 32 ans, est abattu par la colonne mobile

(les soldats de Bonaparte). On ne sait rien sur les circonstances

de cette mort. Le corps de Bernard Granier est retrouvé à 7 H du matin

à La Costille (tènement situé sur la pente du village). Sa veuve meurt

en mars 1852 après avoir donné le jour à une fillette de sorte qu’aucun

témoignage ultérieur n’est venu éclairer l’affaire.

Quelle est la suite ?

Les arrestations ne vont pas tarder à commencer et s’accentueront

après le plébiscite des 20 et 21 décembre auquel les 248 votants des

quelque 350 inscrits de Neffiès répondent OUI.

Le 5 janvier 1852 un

commissaire spécial est nommé. Il restera à Neffiès jusqu’en 1853.

Les soldats de la colonne mobile tiendront quelque temps garnison dans la

commune, nourris à l’auberge aux frais du contribuable Neffiessois.

Au total une quinzaine de

participants aux événements seront jugés et pour la plupart condamnés

à la transportation en Algérie (avec le plus souvent la mention Algérie

plus). Ils reviendront dans les deux ans, certains minés par les

fièvres. A noter que, outre Jean Bouis qui a été jugé par contumax,

Jean-Baptiste Huc a pris la fuite et sera ravitaillé par son épouse dans

le maquis qui l’abrite.

Revenus à Neffiès les

proscrits ne sont pas encore pleinement graciés. Ils sont l’objet de

mesures de surveillance et doivent se rendre chaque mois à la gendarmerie

de Roujan, ce qui complique leur vie. Rouzière se plaint « cette

surveillance dans ma position de charbonnier m’est fort préjudiciable ».

De même Vinas, gêné par le obligations de son métier de

maréchal-ferrant, tandis que pour Bec, les mines de Neffiès étant

inondées, il doit chercher du travail ailleurs.

Le 30 juillet 1881, quand

la IIIème République triomphante vote la loi de réparation

qui indemnise les victimes du Coup d’Etat, cinq des proscrits sont

décédés, six recevront la pension allouée, tandis que cinq veuves ou

descendants bénéficieront de la moitié de celle-ci.

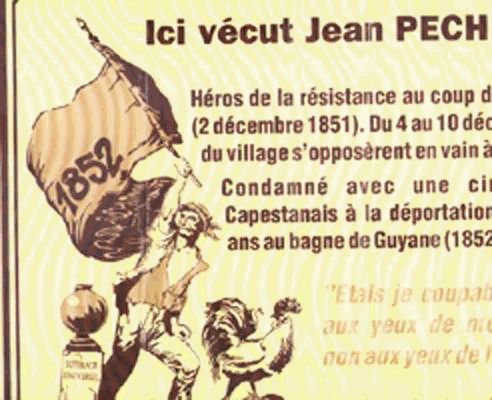

C’est en 1901 qu’à la

suite d’une délibération municipale il est décidé d’élever un

monument aux victimes du Coup d’Etat de 1852 (sic). Un crédit de 300 F

a été voté auquel s’ajoute une subvention de 150 F du Conseil

Général. L’inauguration, par Emilien Sauris, maire, a lieu le 17

décembre 1902. Emmanuel Bousquet, alors âgé de 85 ans, peut y assister.

L’inscription ayant

effacée, la signification de ce monument avait disparu de la mémoire

collective des habitants de Neffiès. Deux plaques apposées le 11

novembre 1988 en présence de M. Carrière, le Maire alors en exercice,

permirent aux générations actuelles de renouer avec leur Histoire. Au

cours de l’année 2000 le Conseil Général a dégagé un crédit de 40

000 F pour la rénovation complète du monument. L’inauguration des

travaux aura lieu le 11 novembre 2001 à 11 H.

Un grand merci à Mme

Piacère pour sa remarquable rétrospective et aux élus pour leur hommage

à ces Républicains d’un autre siècle, ancêtres et précurseurs des

Démocrates d’aujourd’hui.

Jacques Cros

![]()

![]()